Transcrit par Louis Butin. |

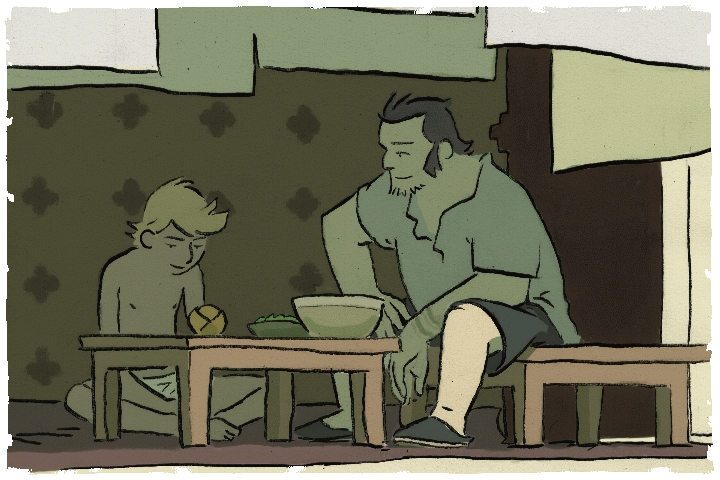

(Telu est pleine d'enfants de la misère... Le pauvre gamin — il mangeait un peu de salade molle au pied d'un stand.)

|

Cromar : Oh, gamin. Mange pas ça, tu vas attraper des vers! Tu t’appelles comment? |

Le gamin : Sorab, m’sieur. Ils marchent de conserve. Sorab a une jambe folle. (Il avait une jambe folle, le petit ; ça m'intriguait.)

A la Jarre pleine, Cromar lui apporte de quoi manger à sa faim.

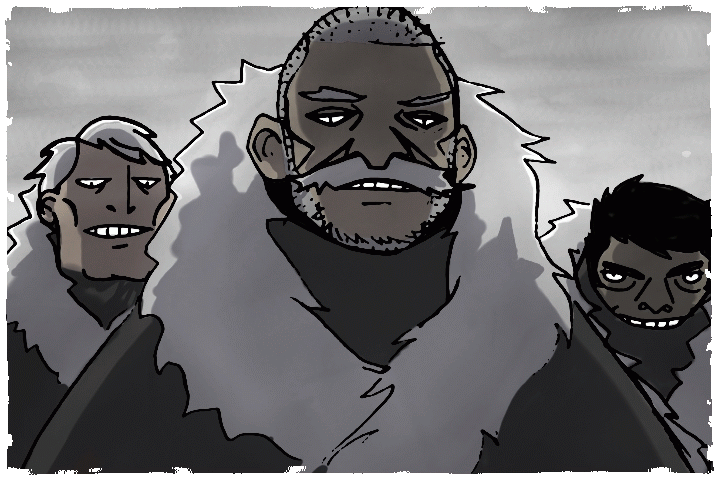

Le père m’a nourri et m’a appris à travailler dur pour lui. Pas de mère… Je n’ai jamais vu ma mère. Le père, c’était le chef des bergers. Il s’appelait Deni. Personne dans les montagnes ne contestait jamais son pouvoir. Parfois, quand une de nos bêtes se faisait tuer par un prédateur, le père Deni allait chez un voisin lui prendre une bête à lui, d’autorité. Et si le voisin rouspétait, vous pouviez être sûr qu’on lui trouverait le visage transformé par les poings du père Deni et de ses deux copains : Lurh et Maneni. Ces deux là, toujours chez nous, à me demander méchamment de les faire rire. On n’avait pas grand’ chose dans nos montagnes, que des bêtes. Les filles mouraient jeunes ou s’échappaient, par peur des viols, et se réfugiaient dans les villes. Pour s’enrichir un peu, les bergers descendaient une ou deux fois l’an dans la vallée, en bande, pour attaquer des fermes ou des convois. Voler des outils. Violer des femmes ; les enlever des fois, aussi, pour les emmener dans les montagnes. |

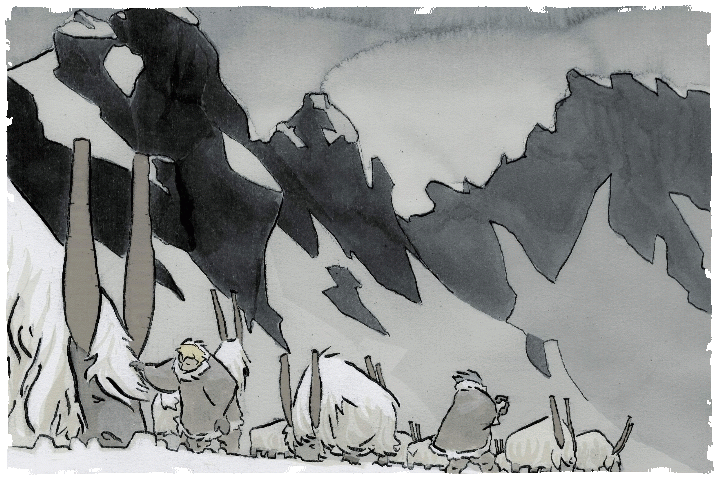

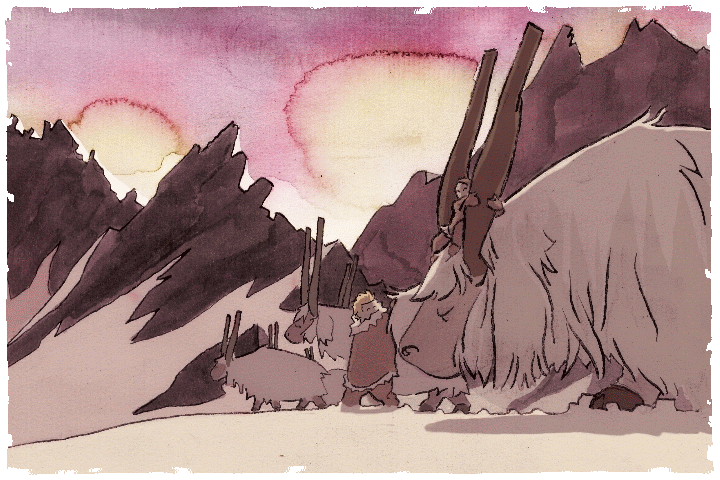

J’étais tout juste pubère la première fois que je les ai accompagnés en expédition. Nous étions une vingtaine de gaillards et deux jeunes garçons, accompagnés de quelques molosses, et aussi deux bartibes bêlants, chargés de saucissons faits de morceaux fumés de leurs semblables, clopinant à nos côtés. Notre convoi descendait placidement la montagne, en route pour la curée. |

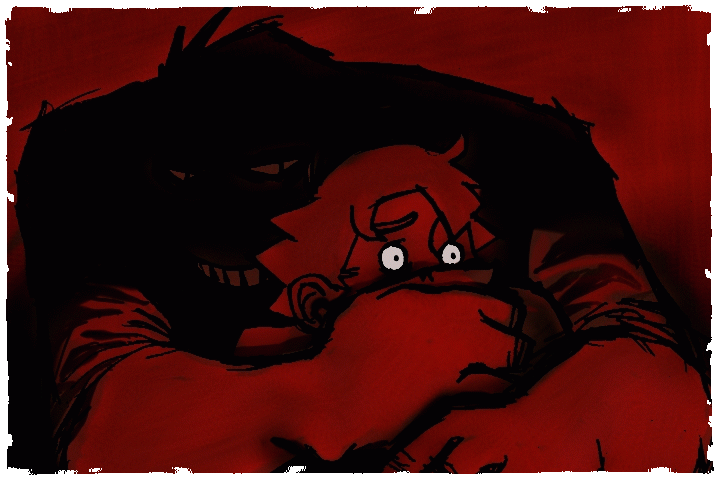

On attaquait par surprise, en surnombre. La seule règle, c’était de tuer tous les hommes, tous les enfants. On faisait un festin le soir même des bêtes de la ferme et éventuellement des épouses et des filles. Quand je dis un festin, c’est façon de parler… ça me faisait horreur. Après cette première campagne, j’avais acquis une haine féroce contre le père. J’étais convaincu qu’il avait violé et tué la femme qui m’avait mis au monde, qu’il l’avait enlevée dans une riche ferme, une femme belle et douce, propre comme une peau de bartibe après les cinq rinçages. Il l’avait fécondée et peu après ma naissance, il l’avait tuée, par dépit ou par jeu, comme on trucide une mouche en l’écrasant sur la table. |

De retour dans les montagnes, on a continué à se voir en cachette du père. On riait peu, on parlait peu. On écoutait le vent et les bêlements du troupeau. On se nichait dans un creux de montagne avec un feu de tourbe. On observait les flammes ; on tentait parfois une danse silencieuse pour imiter le feu. Ces moments de calme tempéraient nos cœurs ; nous étions heureux. |

Par deux fois, je fuguai pour passer la nuit avec Abi. |

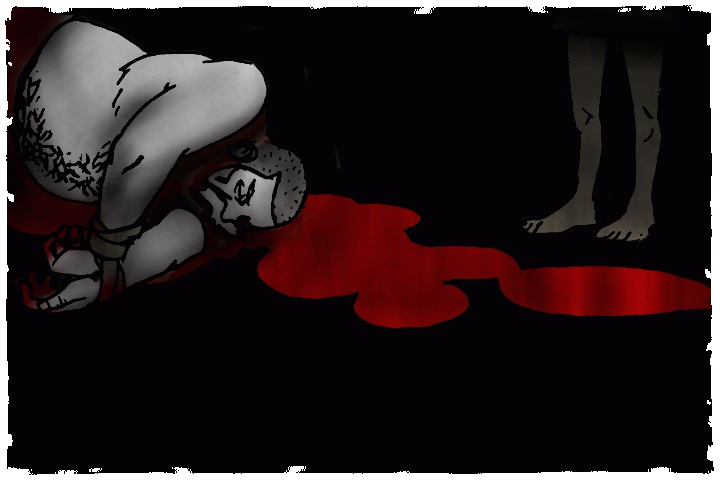

Ce fut chaque fois un tapage : mon père rageur nous battit tous les deux et roua de coups le père et la mère d’Abi. Eux, à partir de la seconde bastonnade, ils se méfièrent et ils contrôlèrent nos jeux, veillant que je rentre bien avant la tombée de la nuit pour pouvoir servir le repas du père. Une fois seulement, j’ai osé lui tenir tête. Mais ça a changé beaucoup de choses. Il m’avait réveillé tôt, m’avait demandé de lui ramener un larrenne pour le tuer et le manger. Il faisait un froid glacial, je grelottais comme un fou ! Me subtilisant ma tunique en ricanant, il m’a dit de m’acquitter au plus vite de mon travail, en chemise ! Cela faisait deux semaines que le père me traitait comme on dirait un esclave. J’ai senti que j’explosais ; je lui ai craché au visage. Oh, ce qu’il m’a mis ! Deux mois plus tard, je commençais tout juste à sortir d’un monde neigeux, mes tempes grésillaient comme une toiture sous la grêle, mes membres me faisaient souffrir ; je ne pus jamais remarcher sans boiter. En dix minutes, il m’avait démoli. …S’était acharné des deux poings, de toutes ses forces. Quand j’ai commencé à aller mieux, à me lever, à retrouver mes montagnes, le père, lui, s’est mis à m’éviter. Il me disait que s’il me voyait trop souvent, il finirait par me faire dégorger la luzerne ; c’était un de ses mots pour dire : tuer. Cette année, les bergers partirent en expédition de vols et tueries sans moi. Abi vint me voir avant de partir avec eux ; il pleura beaucoup. J’étais triste pour lui, je savais qu’il allait en baver, mais je me sentais soulagé : je songeais déjà à ces quelques semaines de liberté, sans Deni. |

Toute cette heureuse période, je l'ai passée en compagnie d’Almabie. Elle me montra ce qu’était la chaleur d’une fille. Je... me sentais coupable de trahir Abi, mais je sentais mon cœur s’ouvrir si grand… Et puis, on annonça que les hommes revenaient. Alors, Almabie, aux prises avec la plus vive émotion, me confia un secret... un secret si cruel que mon cœur explosa pour de bon : le père Deni et ses deux amis étaient des imposteurs. Leur bande avait tué mes parents et toute la famille qui dirigeait les bergers pour prendre leur place. Mes grands frères et sœurs, mon oncle, ma tante, mes cousins proches avaient été massacrés par ces usurpateurs venus de la vallée. Lurh et Maneni s'étaient appropriés les fermes de ma famille. Des hors-la-loi se constituant une légitimité par le meurtre, faisant régner une loi de fer. L’isolement des fermes facilitait ce règne sans partage. Les voix des mécontents se perdaient dans la montagne. Je n’avais jamais imaginé cela, enfin, aussi clairement. Je voyais bien que le père Deni n’aimait pas la montagne, il l’injuriait tous les jours, crachait sur la neige, grognait de dégoût devant la viande fumée des larrennes ; mais c'était que selon moi, il n’aimait que les spectacles cruels. Il n’aimait pas son nouveau pays — un étranger — je m’en doutais confusément… et pourtant il ressemblait aux ours de la contrée, sa violence évoquait la tempête entre les montagnes, sa voix tombait comme les cascades glacées, il avait une façon aussi d’étouffer le bruit comme le fait la neige par son sentencieux silence… Jusqu’ici, le père Deni était pour moi l’incarnation humaine de la montagne. Et voilà, on me disait qu’il n’était qu’un usurpateur, un tueur misérable. Il revint de ces semaines de grabuge et de rapines, un rire inexorable et une cruauté malsaine en bandoulière. Il rigola méchamment en me racontant la mort d’Abi. Cet idiot s’était fait renverser par une cariole de fuyards… Il me montra quelques têtes de victimes, pour me consoler. « C’est eux qui ont renversé ton ami. Je t’ai vengé. » |

Le lendemain matin, j’ai vu qu’il était mort. |

J’ai trouvé un livret sous le lit, il était écrit :

Préfecture de Nojo J’ai pris son médaillon et l’ai glissé dans le passeport. Je suis allé voir Almabie, lui ai demandé de me suivre vers la vallée. Nous avons erré toujours plus bas vers le sud, et nous voilà à Telu. Cromar : Tu veux dire, mon petit Sorab, que je t’ai tenu éloigné de cette charmante fille tout ce temps ? Pourquoi ne l’as-tu pas amenée ici avec toi ? Cromar : Qu’importe ! Tu m’as vraiment attendri. Sais-tu que je connais un chef de brigade en ville, et qu’il sera si ravi que tu lui présentes le passeport et le médaillon de Deni Brémé avec l’annonce de sa mort qu’il te donnera bien quelques Daniels-or ? |

Cromar, résolu : Allons, de ce pas passons prendre ta compagne et tes deniers ; je me charge de vous trouver du travail à Telu ! |

© Oscar Braque, Louis Butin et Augustin Roussette